55. Vienna International Film Festival Viennale 2017: 5 colpi di fulmine

di Filippo Zoratti-

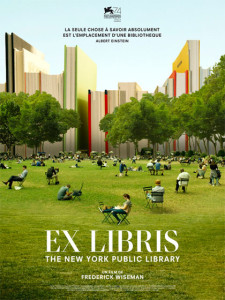

“Ex Libris – The New York Public Library”, Usa 2016, di Frederick Wiseman

C’è qualcosa di commovente, puro e persino ingenuo nel modo in cui Frederick Wiseman, 87 anni, guarda all’umanità. Al centro di “Ex Libris” c’è la biblioteca pubblica di New York – con le sue 92 filiali dislocate tra Manhattan, il Bronx e Staten Island – e c’è più di ogni altra cosa la vita in divenire, la presa diretta di convention con studiosi e cantanti (Elvis Costello), riunioni del direttivo (argomento: la riduzione del divario digitale), bizzarre richieste di prestito (ma gli unicorni esistono sì o no?), corsi di scrittura per bambini. Ad unire il flusso eterogeneo degli incontri, l’idea indefessa di fiducia nella cultura che genera per naturale e quasi ovvia conseguenza democrazia. “Ex Libris” documenta il reale senza corrompere, modificare o forzare il significato delle immagini, con una limpida morale che viene da sé: la dignità umana passa inevitabilmente attraverso l’accesso all’informazione e allo scambio aggregativo, si tratti di una conferenza da migliaia di persone o di uno sparuto gruppo di persone sedute attorno ad un tavolo.

anni, guarda all’umanità. Al centro di “Ex Libris” c’è la biblioteca pubblica di New York – con le sue 92 filiali dislocate tra Manhattan, il Bronx e Staten Island – e c’è più di ogni altra cosa la vita in divenire, la presa diretta di convention con studiosi e cantanti (Elvis Costello), riunioni del direttivo (argomento: la riduzione del divario digitale), bizzarre richieste di prestito (ma gli unicorni esistono sì o no?), corsi di scrittura per bambini. Ad unire il flusso eterogeneo degli incontri, l’idea indefessa di fiducia nella cultura che genera per naturale e quasi ovvia conseguenza democrazia. “Ex Libris” documenta il reale senza corrompere, modificare o forzare il significato delle immagini, con una limpida morale che viene da sé: la dignità umana passa inevitabilmente attraverso l’accesso all’informazione e allo scambio aggregativo, si tratti di una conferenza da migliaia di persone o di uno sparuto gruppo di persone sedute attorno ad un tavolo.

-

“A Ghost Story”, Usa 2017, di David Lowery

Si può prendere sul serio un film in cui il protagonista, a seguito di un incidente stradale mortale, ritorna come fantasma munito di lenzuolo con buchi per gli occhi? Le regole del gioco imposte dal regista David Lowery sono essenzialmente due: la totale sospensione dell’incredulità nei confronti della storia raccontata e un’idea di cinema che pone molte domande senza necessariamente poi fornire  pedissequamente tutte le risposte. “A Ghost Story” è un prodotto ipnotico privo di confini narrativi (in paradossale contrasto con l’espediente tecnico del 4:3 ad angoli smussati) che flirta con i cliché del genere horror chiedendoci al contempo di guardare oltre, molto oltre. Fra l’atto del guardare e quello dell’attendere – resi attraverso stacchi di montaggio e brusche ellissi – c’è un film che riesce a dare forma e sostanza ad un concetto non rappresentabile: l’assenza. Un’assenza dolorosa e straziante (per chi resta e per chi non c’è più), che svilisce i ricordi e sfuma il senso della nostra identità.

pedissequamente tutte le risposte. “A Ghost Story” è un prodotto ipnotico privo di confini narrativi (in paradossale contrasto con l’espediente tecnico del 4:3 ad angoli smussati) che flirta con i cliché del genere horror chiedendoci al contempo di guardare oltre, molto oltre. Fra l’atto del guardare e quello dell’attendere – resi attraverso stacchi di montaggio e brusche ellissi – c’è un film che riesce a dare forma e sostanza ad un concetto non rappresentabile: l’assenza. Un’assenza dolorosa e straziante (per chi resta e per chi non c’è più), che svilisce i ricordi e sfuma il senso della nostra identità.

-

“A Skin So Soft”, Canada/Francia/Svizzera 2017, di Denis Côté

È con lo stupore del neofita che il regista canadese Denis Côté si approccia al gruppo di cultu risti e super-uomini protagonisti di “A Skin So Soft”. Fonte primaria di ispirazione per il filmmaker quebecchese sono i microcosmi a lui stesso estranei, da indagare con ingenuità e senza conoscenze pregresse. La quotidianità dei sei ingombranti bodybuilders Jean-François, Ronald, Maxim, Benoit, Cédric e Alexis non è mai filtrata attraverso lo stereotipo o la presa in giro: c’è chi piange mentre fa colazione, guardando video motivazionali su Youtube; chi a fine carriera si è reinventato maestro di vita/chinesiologo; chi cerca di convincere la propria perplessa compagna a coltivare la medesima passione; chi si allena in modo anomalo rispetto agli altri, perché wrestler e non culturista tout court. È un mondo parallelo ma non troppo, in cui emerge la fragilità dell’essere umano vittima delle proprie fissazioni. Verso l’infinito e oltre, alla ricerca di una personale, bislacca e muscolare idea di felicità.

risti e super-uomini protagonisti di “A Skin So Soft”. Fonte primaria di ispirazione per il filmmaker quebecchese sono i microcosmi a lui stesso estranei, da indagare con ingenuità e senza conoscenze pregresse. La quotidianità dei sei ingombranti bodybuilders Jean-François, Ronald, Maxim, Benoit, Cédric e Alexis non è mai filtrata attraverso lo stereotipo o la presa in giro: c’è chi piange mentre fa colazione, guardando video motivazionali su Youtube; chi a fine carriera si è reinventato maestro di vita/chinesiologo; chi cerca di convincere la propria perplessa compagna a coltivare la medesima passione; chi si allena in modo anomalo rispetto agli altri, perché wrestler e non culturista tout court. È un mondo parallelo ma non troppo, in cui emerge la fragilità dell’essere umano vittima delle proprie fissazioni. Verso l’infinito e oltre, alla ricerca di una personale, bislacca e muscolare idea di felicità.

-

“I Am Not Madame Bovary”, Cina 2016, di Feng Xiaogang

Assecondando la smania occidentale di etichette e classificazioni, si è soliti definire il regist a Feng Xiaogang – in virtù di una carriera costellata di blockbuster di successo – “lo Steven Spielberg cinese”. Astutamente verboso e squisitamente fluviale, “I Am Not Madame Bovary” non è un film sulla Madame Bovary flaubertiana, ma su “una” Madame Bovary che rifiuta tale disdicevole appellativo. La storia ruota attorno a Li Xuelian, moglie caparbia che finge di divorziare dal marito per poter ottenere un appartamento in città. Incubo kafkiano e al contempo favola trasognata, “I Am Not Madame Bovary” ci trascina nelle segrete stanze del sistema legale cinese e dei suoi labirinti burocratici attraverso l’insolito utilizzo di un iris tondo che coincide con lo stato d’animo soffocato della protagonista. Incastrato in un meccanismo amorale e inestricabile, l’uomo è una delle microscopiche parti di un sistema abnorme e complesso; ma, come ammette uno dei burocrati perseguitati da Li Xuelian, “un seme è diventato un cocomero, una formica è diventata un elefante”.

a Feng Xiaogang – in virtù di una carriera costellata di blockbuster di successo – “lo Steven Spielberg cinese”. Astutamente verboso e squisitamente fluviale, “I Am Not Madame Bovary” non è un film sulla Madame Bovary flaubertiana, ma su “una” Madame Bovary che rifiuta tale disdicevole appellativo. La storia ruota attorno a Li Xuelian, moglie caparbia che finge di divorziare dal marito per poter ottenere un appartamento in città. Incubo kafkiano e al contempo favola trasognata, “I Am Not Madame Bovary” ci trascina nelle segrete stanze del sistema legale cinese e dei suoi labirinti burocratici attraverso l’insolito utilizzo di un iris tondo che coincide con lo stato d’animo soffocato della protagonista. Incastrato in un meccanismo amorale e inestricabile, l’uomo è una delle microscopiche parti di un sistema abnorme e complesso; ma, come ammette uno dei burocrati perseguitati da Li Xuelian, “un seme è diventato un cocomero, una formica è diventata un elefante”.

-

“Closeness”, Russia 2017, di Kantemir Balagov

C’era molta curiosità attorno all’esordio alla regia di Kantemir Balagov, 26 anni, allievo prediletto del maestro Aleksandr Sokurov (“Arca russa”, “Faust”). “Closeness” a Cannes ha conquistato tutti,  con il suo stile asciutto e la sua idea di cinema stratificata e coerente. La storia del film necessita della conoscenza pregressa della Storia di una nazione: siamo nel 1998 a Nalchik, capitale della Repubblica di Kabardino-Balkaria, a cavallo fra le due guerre cecene. Per quanto ben integrata, la comunità ebraica locale preferisce non dare nell’occhio, restare in disparte e risolvere le cose al suo interno. L’incubo in cui sprofonda la famiglia della giovane Ilana assume dunque connotati ancora più torbidi: suo fratello e la sua ragazza vengono rapiti, e la richiesta di riscatto è altissima. Che fare? Impossibile rivolgersi alle autorità, impossibile trovare una soluzione che non contempli il sacrificio e la perdita della dignità. La fitta tela ordita dal demiurgo Balagov imbriglia il nucleo familiare protagonista e noi spettatori, complice il formato 4/3 che rinchiude e aumenta il senso di claustrofobia.

con il suo stile asciutto e la sua idea di cinema stratificata e coerente. La storia del film necessita della conoscenza pregressa della Storia di una nazione: siamo nel 1998 a Nalchik, capitale della Repubblica di Kabardino-Balkaria, a cavallo fra le due guerre cecene. Per quanto ben integrata, la comunità ebraica locale preferisce non dare nell’occhio, restare in disparte e risolvere le cose al suo interno. L’incubo in cui sprofonda la famiglia della giovane Ilana assume dunque connotati ancora più torbidi: suo fratello e la sua ragazza vengono rapiti, e la richiesta di riscatto è altissima. Che fare? Impossibile rivolgersi alle autorità, impossibile trovare una soluzione che non contempli il sacrificio e la perdita della dignità. La fitta tela ordita dal demiurgo Balagov imbriglia il nucleo familiare protagonista e noi spettatori, complice il formato 4/3 che rinchiude e aumenta il senso di claustrofobia.

Filippo Zoratti

éel al film

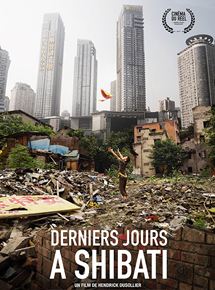

éel al film  precedente, la rapida sparizione dello slum realizzato attraverso dei traslochi forzati dei suoi abitanti.

precedente, la rapida sparizione dello slum realizzato attraverso dei traslochi forzati dei suoi abitanti.

di

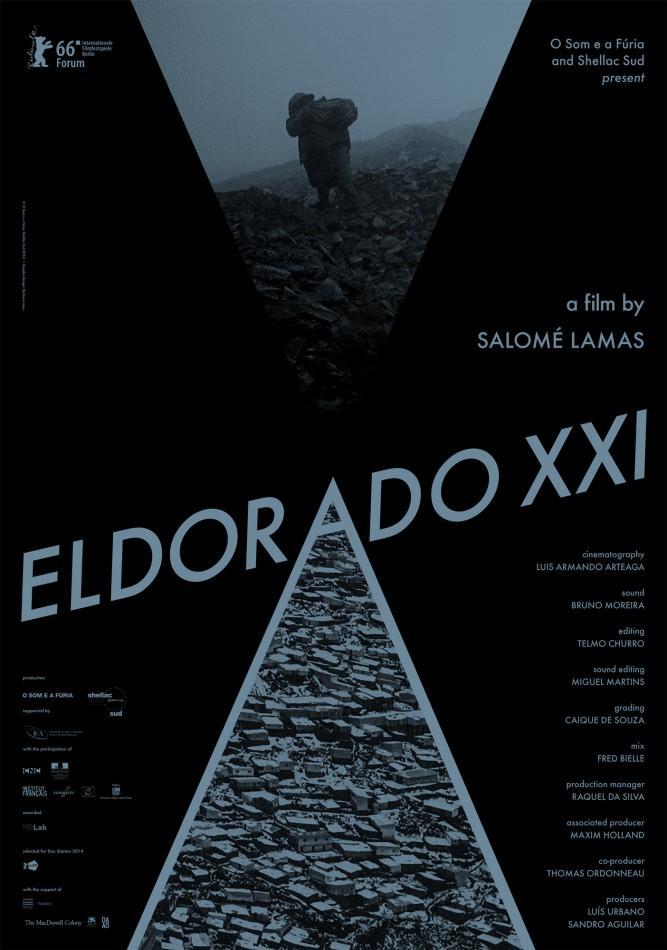

di  esplosioni nella centrale nucleare omonima. Da un lato il cammino di auto-distruzione degli esseri umani, stravolti dall’illusione dell’arricchimento a scapito di un ambiente sfruttato senza soluzione di continuità; dall’altro una riflessione sui pro e i contro della corsa al progresso, spesso più importante dei rischi e dei sacrifici legati ad essa. E al centro l’uomo, incapace di controllare se stesso e di ragionare sulle conseguenze delle proprie azioni. Dall’universale al particolare, il “cinema della verità” può essere declinato anche attraverso le istanze del biopic, dell’istantanea biografica e celebrativa di personaggi che a modo loro hanno fatto la storia o hanno contribuito a renderla migliore. Personalità riconosciute all’unanimità o destinate a lavorare sottotraccia, e quindi per questo persino più interessanti: se Joao Botelho fotografa l’arte di Manoel de Oliveira con “The Cinema, Manoel de Oliveira and me”, Salo

esplosioni nella centrale nucleare omonima. Da un lato il cammino di auto-distruzione degli esseri umani, stravolti dall’illusione dell’arricchimento a scapito di un ambiente sfruttato senza soluzione di continuità; dall’altro una riflessione sui pro e i contro della corsa al progresso, spesso più importante dei rischi e dei sacrifici legati ad essa. E al centro l’uomo, incapace di controllare se stesso e di ragionare sulle conseguenze delle proprie azioni. Dall’universale al particolare, il “cinema della verità” può essere declinato anche attraverso le istanze del biopic, dell’istantanea biografica e celebrativa di personaggi che a modo loro hanno fatto la storia o hanno contribuito a renderla migliore. Personalità riconosciute all’unanimità o destinate a lavorare sottotraccia, e quindi per questo persino più interessanti: se Joao Botelho fotografa l’arte di Manoel de Oliveira con “The Cinema, Manoel de Oliveira and me”, Salo

Cinema

Cinema